MAX MARCHAND, DE MOULOUD FERAOUN

ET DE LEURS COMPAGNONS

Regards interculturels en situation extrême

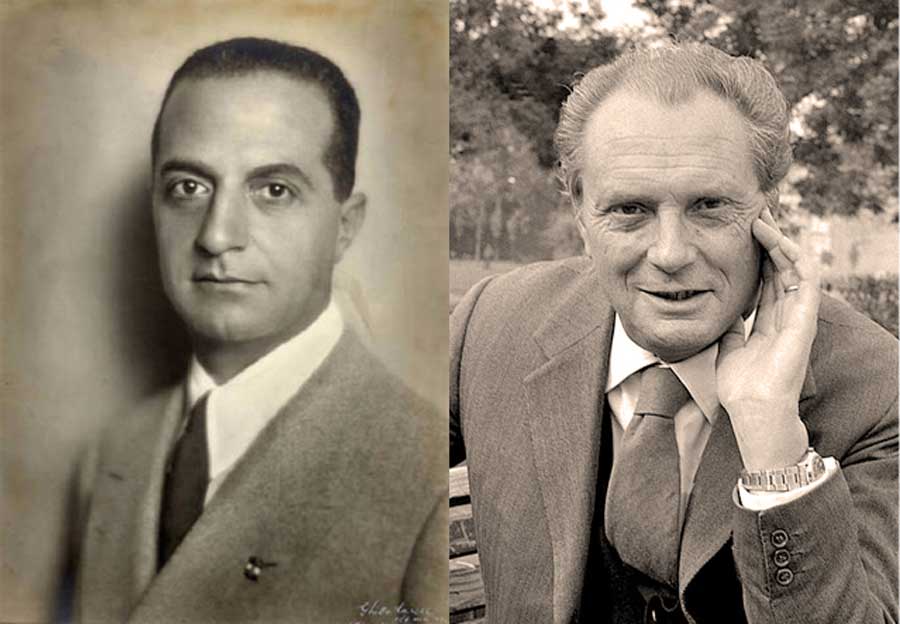

Giuseppe Bottai, ancien ministre et ancien gouverneur de Rome devenu légionnaire dans la Légion étrangère française, et Vittorio Sereni, le poète, fait prisonnier par les forces américaines en Sicile (1943), détenu brièvement en Tunisie et deux ans en Algérie dans des camps de concentration, ont pu accéder à une réalité que ne peut connaître l’historien, l’ethnologue ou le sociologue. La relation interculturelle en situation extrême permet de sonder des situations, des milieux, des rapports interpersonnels qui d’ordinaire échappent à l’investigation des scientifiques.

©Wikipedia

Vittorio Sereni et Giuseppe Bottai proposent ou imposent un regard méconnu ou négligé sur l’Algérie de la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses lendemains. Les camps de détention entourés de barbelés font leur apparition dans la littérature algérienne avec Sereni. Si son Diario est traduit en langue française, il n’en va pas de même pour le Journal algérien de Bottai, maudit et méconnu.

En reprenant le Journal algérien de Bottai, je prends conscience de l’écart qui existe entre les analyses des historiens que j’ai consultés et celle qu’il nous propose. Bottai donne à voir des scènes multiples de la vie coloniale en Algérie, d’un point d’observation inattendu, celui d’un légionnaire qui dévore les Pensées de Pascal entre deux corvées et tout au cours des déplacements qu’exige le service.

Bottai fut un témoin oculaire particulier, mais étranger, exilé, et très cultivé. Il jette un regard cruel et clairvoyant sur la colonisation française. Soldat de deuxième classe, caporal puis « sergent bibliothécaire », il décrit de l’intérieur le milieu des officiers subalternes et supérieurs de la Légion qui ne pouvaient se douter que cet observateur impitoyable tenait un journal au jour le jour. Il a également consacré des pages brûlantes aux prisonniers italiens internés en Algérie ou en voie de libération. Derrière son masque avenant, au-delà de son humour caustique, se dissimule un exilé sensible à toutes les détresses [1].

Les barbelés sont arrivés en Algérie avec les troupes américaines en 1942 et ils ont été déployés notamment pour empêcher les Italiens faits prisonniers en Sicile et probablement dans le sud de la péninsule de s’évader.

Après avoir fait la campagne d’Alsace et d’Allemagne, Bottai et son unité participèrent aux derniers « nettoyages » près de la frontière autrichienne avant la capitulation du Reich. Alors que les soldats aspiraient au repos après une campagne très dure et meurtrière, le chef de corps reçut le 15 mai 1945 une dépêche provenant du Haut Commandement français : ordre était donné au régiment de rejoindre l’Algérie à marches forcées. Il s’agissait de prêter main forte aux troupes françaises stationnées en Algérie afin de réprimer les soulèvements du Constantinois, les autorités d’Alger ayant craint que les troupes stationnées localement ne soient débordées. Les massacres de Sétif qui feront basculer l’Algérie coïncidaient avec l’euphorie de la victoire sur le nazisme. Le 2 juin 1945, Bottai débarque à Alger et, quelques jours plus tard, il rejoint son cantonnement à Suffren, village situé à vingt-cinq kilomètres à l’est de la capitale. La répression étant « terminée » dans le Constantinois, le régiment de Bottai ne se rendra pas dans la région de Sétif comme cela avait été envisagé.

Le journal de Bottai comporte une page terrible qui assombrit considérablement l’image qu’on se fait de la victoire des troupes alliées sur les nazis. Elle a trait au pillage auxquels se sont livrés les soldats de son régiment près des populations allemandes civiles terrorisées, y compris les plus modestes. Ses notes sont sèches, brèves, empreintes d’une ironie discrète, elliptique, douloureuse.

Il écrit d’Algérie à sa femme le 24 juin 1945, quelques semaines après les massacres de Sétif :

Je n’ai pas fait de butin. Le vol généralisé a été scandaleux. Avec l’excuse de faire chez eux ce que les Allemands avaient fait chez les autres, tous se sont livrés au saccage le plus honteux : bijoux, montres, lingerie, espèces. On en fait encore le commerce aujourd’hui ici, en liaison avec une bande de meneurs du marché noir. Un chiffre vous éclairera : le régiment, réduit à cause de ses pertes à moins de trois cents hommes, a changé à Marseille, avant d’embarquer, pour quatre millions et demi de francs. La course à la rapine de représailles a commencé à Colmar. Dans l’appartement que nous occupions, sous la conduite de notre chef, s’est déroulée une spoliation méthodique. Comme j’y assistais le visage sombre et que je refusais de prendre, même une petite partie (du butin), on me demanda un jour : « Est-ce que vous avez honte de nous ? ». « Non, répondis-je, j’ai honte pour vous. » [Ces deux dernières phrases sont en français dans le texte.] J’ai vu, moi, de mes propres yeux, dévaliser des maisons de pauvres gens, saisis d’effroi, épouvantés ; enlever les anneaux, les colliers, les bracelets sur les personnes qui étaient nos hôtes. Le peuple allemand devait, doit payer, nous sommes d’accord, mais il doit payer à des peuples qui ont souffert de dommages. C’est un compte à régler de peuple à peuple, par lequel on réparera les dommages subis, et non une distribution à l’aveuglette qui profite à celui qui a la main plus agile. J’ajoute et conclus, pour situer le phénomène, que cette activité de pillage ne fut pas la spécialité de la Légion étrangère, mais qu’elle fut générale… Une civilisation qui se rénove en retournant aux origines barbares sera peut-être une révolution : mais certainement pas une évolution [2].

À plusieurs reprises Bottai dénonce la fausse égalité qui règne en Algérie et constate que la défaite de 1940 est encore dans l’âme des Français, dans leur morgue, leur vanité et leur suffisance. Il souligne l’énorme ignorance des multiples formes de vie et de culture dont le monde est formé dont font preuve les Français, leur mépris pour les étrangers, leur amour des bons mots, des formules toutes faites, des sigles, de « l’apéro ». Notamment des « apéros coloniaux ». Il émet le vœu que la France « victorieuse » puisse remporter une victoire sur elle-même. Scrupuleux, il note que ses vues sont peut-être trop marquées par le fait qu’il a passé une année dans des milieux militaires insensibles aux aspects humains et sociaux de la colonisation.

Il peint souvent des scènes dans lesquelles s’expriment la suffisance et la morgue de ses supérieurs. Sa culture et sa condition d’étranger lui permettent de décrire de l’intérieur les subtils rapports existant entre des hommes relevant de cultures nationales et professionnelles opposées. Avec art, il laisse s’enferrer l’Autre et, grâce à son humour singulier, souligne sa médiocrité :

Style militaire

Sur le seuil du « bureau », le Capitaine m’interroge, hautain et péremptoire :

« Vous êtes écrivain, vous, on m’a dit.

— Je l’étais mon Capitaine [Les échanges verbaux sont en français dans le texte].

— Alors vous pourrez bien vous débrouiller avec ces paperasses.

— Je ferai tout mon possible. Mais je ne possède pas toutes les finesses du style militaire. »

Le visage du Capitaine s’obscurcit :

« Y a-t-il un style militaire ?

— Oui, mon Capitaine, c’est un style armé.

— Armé de quoi ?

— De bonnes intentions.

— Et c’est tout ?

— Non. On peut dire aussi que c’est un style auquel il faut beaucoup pardonner.

— Pourquoi ?

— Parce qu’il est plein de fautes. »

Le Capitaine, stupéfait, ne m’interroge plus. Et je poursuis : « Ça dépend des degrés. Pas de ceux qu’on porte sur le chapeau, mais des autres, qu’on a dans la tête. »

Bottai sait reconnaître les officiers, minoritaires, qui, sous leur aspect bourru, faisaient preuve d’humanité. Une humanité sui generis, propre à un groupe, les légionnaires, rarement étudié. La relation interculturelle entre Bottai et un commandant originaire d’un pays de l’Europe de l’Est est mise en lumière de façon inattendue. Il ne faut jamais oublier que les notes de l’auteur sont l’expression d’une observation rigoureuse.

Comme le nom de cet officier était difficile à prononcer, il avait été simplifié. Ses hommes l’appelaient le commandant « Vache » sans qu’il s’en formalise. Commandant « sorti du rang » et étranger, Vache n’a aucun des défauts des officiers français imbus d’eux-mêmes et hautains. Bottai met en relief l’écart culturel qui les sépare du commandant Vache.

Subtilement, Giuseppe Bottai lui pose une singulière question : « Peut-on savoir ce que vous avez trouvé de spécial à la Légion ? »

« Eh ! Mon petit, la Légion, c’est la Légion ! Tu vois, tout est faux, ici. C’est faux, ton nom, ton histoire, ta vie. Peut-être, aussi l’histoire de la Légion c’est fausse [sic]. Oui, tout est faux à la Légion. Mais tu vois, mon petit, il y a une chose… une chose… Qu’est-ce que je veux dire ? Oui, il y a l’humanité. »

Et il me regarde de ses petits yeux lucides. Puis il soupire ; et précise : « Oui, il y a l’humanité. Et c’est tout [3]. »

Sous l’Algérie coloniale, une autre, discrète, échappant à la grossièreté des légionnaires et des marchands, apparaît ici où là chez Bottai qui, au moment où elle s’exprime, saisit les couleurs de la vie, les gestes, l’intonation, l’atmosphère d’un bar, d’un marché, d’une rencontre fugitive. Bref, d’une culture étrangère à la sienne propre. Il comprime son émotion et l’assaisonne souvent d’une touche d’humour afin de rendre la réalité sociale ou la psychologie des êtres pris dans le système colonial.

À diverses reprises, le narrateur s’attarde sur des infirmières, serveuses de bar, femmes de ménage, tenancières d’hôtel du Sud, employées de pâtisseries, etc., et fait revivre la vie coloniale en Algérie (et au Maroc) qui prévalait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’humanité apparaît sous la grossièreté, les préjugés ou l’injustice du système.

Le 28 août 1946, au terme d’une sortie sur le marché de Sidi Bel Abbès au cours de laquelle Bottai a dû accompagner son « major » qui s’est répandu en propos salaces près des personnes qu’il croisait sur son chemin, les deux hommes pénètrent dans un bar où une jeune fille aux beaux yeux fleur de lys exprimant la tristesse se tient derrière le comptoir. En entendant les propos orduriers du client, elle fait une grimace de dégoût, d’ennui et de fatigue. Le major lui lance :

« Une cochonnerie ? Mais il n’y a que çà dans la vie. » Sans le regarder, la jeune fille, absente, lui répond :

« Oh ! non !

— Et qu’est-ce qu’il y a donc, ma chère ? »

Alors, derrière les pichets et les bouteilles du comptoir, on entend la réponse :

« Il y a la vie [4]. »

Deux exemples de l’humanité du commandant « Vache »

Un rapport interculturel pris sur le vif :

Un autre jour, à Suffren, sur l’immense place poudreuse et ensoleillée, je me promène en conversant avec un de mes compagnons, un Allemand grand, maigre, chauve, un peu ahuri. Je porte le réglementaire « calot », mon compagnon a la tête nue. Vient à passer le commandant Vache. Nous nous préparons à le saluer. Le commandant s’arrête et interpelle l’Allemand : « Pourquoi tu n’as pas le calot ? » L’autre ne sait que répondre et bredouille des excuses. Le commandant enchaîne : « Pas de calot et pas de cheveux ! Pourquoi tu n’as pas de cheveux ? » Voyant que les choses tournent à la plaisanterie j’interviens : « Mon commandant, il n’a pas de cheveux parce qu’il pense trop. » Interdit, le commandant se découvre et montre sa chevelure épaisse, taillée en brosse, bien carrée, cubique : « Alors tu veux dire que moi, je ne pense jamais, parce que j’ai tous mes cheveux ? » Je riposte aussitôt : « Mon commandant, je ne veux pas dire ça. En tout cas, votre fonction à vous, ce n’est pas de penser. C’est de commander. » Et Vache rompt l’entretien par un grand rire : « Bravo ! Touché ! »

Le 19 mars 1946, Giuseppe Bottai rapporte dans son journal un souvenir de décembre 1944, à Dieffematen, lors de la première campagne d’Alsace. Avant d’introduire la scène qu’il a vécue, il tient à préciser que ce rude soldat (Vache) éprouvait une tendance secrète à fraterniser avec ceux qui avaient connu comme lui une carrière douloureuse et « tempétueuse. » N’oublions pas que le commandant était « sorti du rang » et non d’une grande école militaire. Bottai est toujours d’une précision clinique, l’officier entretient une relation particulière avec un Italien dont il n’ignore pas le passé et la grande culture (il lit Pascal dans son char en Alsace) :

Inutile de rappeler son lexique. Il suffit de dire que son mot-clé était « crétin », qui dans sa bouche était devenu synonyme de légionnaire. « Viens ici crétin ! Qu’est ce que tu fais crétin ? » : et les soldats en riaient entre eux parce qu’ils sentaient sous ce mot comme une tendresse humaine sensible à leurs cœurs endurcis.

Naturellement, Vache faisait des distinctions. Avec moi, en raison de ma barbe blanche, le « crétin » n’était jamais venu à ses lèvres. Sauf une fois.

Je participais comme les autres à la « corvée » de neige. Le commandant vint à passer. Il est possible que mes pelletées ne suivaient pas les règles de l’art. Toujours est-il qu’il s’arrêta, m’observa et me dit : « Mais pas comme ça, cr… » Sa voix s’étrangla et il ne put prononcer le mot. Souriant et secouant la tête, il ajouta : « À toi, mon vieux, je ne peux pas dire crétin. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. » Et il partit laissant ce « crétin » inachevé.

Hier, je suis allé le saluer :

« Alors tu pars, mon petit ?

— Oui mon Commandant et je veux vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi, de votre patience. »

Il m’interrompt : « Là, là ça suffit. » J’insiste : « Ce n’est pas que moi à vous remercier, mais mes enfants, aussi ma femme ».

Vache n’en peut plus. Il pose ses bras sur la table pour se lever, s’approche de moi le visage cramoisi, la barbe tremblante, les yeux soudain voilés, pose sa main sur mon épaule comme s’il voulait me repousser et prononce : « Va-t’en. Va-t’en ! Fiche-moi la paix, crétin. Et surtout ne dis pas de bêtises, que je te dis. Tu as compris ? »

Et me serrant la main avec effusion, il me met à la porte en concluant : « Tu l’as voulu. Je t’ai dit : crétin », et il rit.

À l’extérieur, le planton me dit d’un air de commisération : « Il t’a engueulé, eh ! Comme d’habitude. [5] »

Les relations interculturelles entre Européens et Musulmans algériens

Le 14 septembre 1946, Bottai analyse les slogans avancés par les partis nationalistes algériens, modérés ou avancés, alors que le gouvernement français prépare un statut de l’Union française. Il qualifie le parti du cheikh Abdelhamid Ben Badis (il orthographie Hadis) de Constantine de sorte de secte religieuse à tendance panarabe et favorable à l’autonomie de l’Algérie. Les trois revendications essentielles sont mises en valeur en langue française et italienne : L’islam est ma religion, l’arabo è la mia lingua, l’Algeria è la mia Patria.

Il cite Il partito Popolare algerino (Parti populaire algérien), le PPA, lequel, précise-t-il, prend appui sur les ouvriers. Pour eux, écrit-il, vivre en hommes libres signifie être antifrançais.

Bottai n’oublie pas l’Union démocratique du manifeste algérien, l’UDMA, dont le leader est Ferhat Abbas, qui lutte pour une République algérienne autonome, avec son gouvernement et son drapeau, fédérée à la République française.

Au mois de février précédent, Giuseppe Bottai s’était intéressé de près au projet de réforme de la Constitution française concernant les colonies.

Pendant son séjour en Allemagne, au cours des dernières semaines de combats, il s’était interrogé sur le sort des soldats algériens au sortir de la guerre, comprenant bien que ces hommes accepteraient difficilement de retourner dans leurs douars comme « sujets » de la puissance coloniale. En lisant l’expression « communauté française », dont on parlait déjà, précise-t-il, « dans des années lointaines », c’est-à-dire avant et après la guerre de 14-18, il ne peut s‘empêcher de nourrir quelques doutes. Comment la communauté des peuples « sujets » pourrait-elle se réaliser ? En fait, pour participer au pouvoir avec le peuple français, les peuples « sujets » ou « assujettis » devraient eux-mêmes être souverains.

Giuseppe Bottai rappelle qu’il fut un des premiers, au moins dans le temps, à considérer la question coloniale avec un esprit nouveau. En 1920 et 1921, dans la revue L’Ardito de Milan, il avait plaidé en faveur d’une politique « coloniale associative et émancipatrice » qui s’opposait à la conception que les Européens se faisaient du colonialisme à la fin du XIXe siècle. C’est dire qu’il était préparé à juger le colonialisme français en Algérie.

L’ombre de Sétif, la crainte d’un soulèvement des Algériens étaient encore très sensibles un an après dans l’unité que Giuseppe Bottai avait rejointe après un long séjour dans les hôpitaux d’Oujda et de Salé au Maroc. Il écrivait dans son Journal, de Suffren, le 14 août 1946 :

En vue du « Ramadan des Arabes », les garnisons sont en alarme. Même ce Fort-Vieux avec ses antiques fusils dérisoires, ses cinquante cartouches et sa garnison de bancals.

« Los Moros », ainsi les Espagnols appellent-ils les Arabes. Ils constituent la majorité de la population européenne ici (région d’Oran) ; ils expriment à leur façon douce et insouciante le mépris que les Français manifestent en phrases plus abruptes : « Il faut leur taper sur la gueule, à nos chers frères musulmans » (en français dans le texte) ; et soulignent d’un ton ironique ce « frères », qui cependant est à la racine de l’un de leurs trois mots fondateurs…

Plus qu’au Maroc, où la forme du protectorat a permis une certaine convivialité, une façon de vivre les uns à côté des autres, ce qui frappe ici, en Algérie, c’est la séparation nette. Aucun trait d’union entre les bourgs et les quartiers arabes et les citoyens français : sur l’eau arabe, sombre et agitée, flottent les gouttes françaises. L’antiracisme égalitaire de la Troisième République a, en réalité, opéré comme un racisme. Pas de greffe de culture, pas de contacts sincères des esprits. Racisme d’impuissants incapables de proliférer…

La « fraternité » bourgeoise et laïque a échoué, la « fraternisation » communiste et athée réussira-t-elle ? Oui s’il s’agit de perdre l’Afrique du Nord, non si le projet consiste à greffer une civilisation arabe autonome sur la française.

Les scènes auxquelles il assistait confirmaient bien souvent son analyse. Ainsi, le 3 mars 1946, il écrivit au retour de la messe dans une église de Sidi Bel Abbès un bref billet intitulé « Chrétiens » :

À l’église ce matin, dans la foule des fidèles, une dame mûre mais plaisante frappe par sa componction. Son beau visage semble ravi dans l’extase de la prière. À la sortie, un mendiant arabe, horriblement maigre et couvert de plaies, lui tend la main. Prompte et la voix dure, elle s’écarte de lui : « Fiche moi la paix ! Ton église n’est pas ici » (en français dans le texte).

Un autre exemple pris sur le vif à Suffren (25 kilomètres d’Alger), le 9 décembre 1945, alors que les tickets de ravitaillement avaient encore cours :

Égalité. Une femme faisant un peu de ménage et qui a été chargée de m’acheter des œufs me confie sa peine. Elle a huit enfants, donc avec son mari et elle dix personnes à nourrir. La carte de ravitaillement lui permet d’acheter deux œufs pour la semaine. Donc, dans son cas, deux œufs pour dix, un cinquième d’œuf par tête, alors qu’un couple d’époux sans enfants touche un œuf par personne. Ainsi il y a de multiples égalités en France.

On ne se lasse pas, surtout lorsque l’on a connu l’Algérie, de découvrir chez Bottai des observations très rudes sur la vie quotidienne coloniale. L’auteur privilégie les humbles, les humiliés, les déracinés, les Algériens victimes d’un système condamnable, par exemple une femme de condition modeste avec laquelle il s’entretient amicalement. Portraits vivants, cruels, parfois discrètement tendres de la colonie dans lesquels l’ironie et l’humour italiens confèrent éclat et force à l’analyse sociale et politique. Ces récits alternent avec de longues méditations sur l’islam et le christianisme, la psychologie des Français comparée à celle des Italiens, la politique internationale, son passé…

L’auteur tire de l’oubli quelques-uns des très nombreux prisonniers italiens en Algérie en mettant l’accent sur leur spécificité culturelle. Trois exemples dans lesquels l’analyse fait appel à la comparaison et à la langue :

Italiens. Visages d’Italiens prisonniers. Je les observe. Visages détendus, « humains ». Les corps au travail donnent également une sensation de paix et d’agilité, de membres qui se détachent en un repos intérieur… Il se peut qu’il y ait un certain nationalisme dans ce que je ressens, chacun comparant l’humanité à la sienne propre. Mais, arraché à mon pays, je me juge et je les juge. Sous d’autres climats, avec d’autres personnes, certaines vérités qui semblent des lieux communs… apparaissent ici physiologiquement manifestes. En premier lieu, la pauvreté, et la sobriété qui en dérive, chez les riches, c’est l’abjection, le déclassement. Mais là où le travail ne vient pas à bout de la pauvreté, comme c’est le cas chez nous, elle devient une condition humaine, la condition qui façonne et détermine les caractères et les qualités. Ce qui révèle la lumière humaine de ces visages. Prisonniers et libres ; humbles, non humiliés. Le sort les contraint à tendre la main, mais c’est une main qui en même temps demande et offre. Leur geste sobre reflète cette vertu de la sobriété à laquelle leur pauvreté les contraint… Une sobriété qui les libère des besoins. La sobriété est la liberté des peuples pauvres [6].

12 février 1946. Italiens. Hier, dans le train pour Petitjean, deux prisonniers italiens libérés qui vont rentrer dans leur patrie. Discrets, ils parlent à voix basse dans un coin. « Alors, dis-je, on rentre à la maison finalement ! » Ils se taisent un instant. Le plus petit, un Napolitain au teint vert olive, tout hâlé, bat des paupières dans le soleil et murmure : « Ça ne paraît pas vrai. » L’autre, un gars des Marches, le visage maigre et subtil, commence à parler : il évoque sa longue aventure en la ponctuant de brèves indications sur un lieu, une rencontre, une personne. Les souffrances qu’il a endurées sur une longue période affleurent, pudiques. À ma demande précise : « Comment ça s’est passé ? », il reste plongé un instant dans ses pensées, puis répond, comme s’il s’adressait à lui-même : « Je peux dire que tout s’est bien passé pour moi, le corps s’est bien comporté. »

Textuellement, c’est ce qu’il a dit. Non pas mon corps, mais le corps, et ce « io », ce « je », ce « moi », mots autour desquels s’affairent tant de littérateurs et de philosophes, ainsi souverainement détaché de l’esprit, de l’âme, de l’intellect. Avec une instinctive distinction, cet homme simple décrit sa « condition humaine » [7].

12 mars 1946. Italiens. Même les plus minces et les plus occasionnelles références à l’Italie me font palpiter le cœur : un chant italien, un film, un geste ou un mot d’un légionnaire italien dans la rue, une toute petite nouvelle « sur nous » [sulle nostre cose]. Je voudrais, en vain, chasser ce sentimentalisme : le cœur bondit, littéralement, à la gorge… Dans un des derniers numéros des Lettres Françaises je trouve les indications suivantes (une nouvelle sud-africaine, Six Pence, de Sophie Desmarais) [8].

Parmi les personnages, deux sont des prisonniers italiens : Pasquale et Bruno, tous deux de Rimini.

L’un portait un scapulaire sur la poitrine et l’autre un médaillon de la bambina qu’il avait quitté toute petite, près de Forlì.

C’est un trait qui les situe immédiatement tous les deux, dans une atmosphère bien à nous. Dans ce laboratoire de psychologies nationales comparées qu’est la Légion, je n’ai jamais vu personne « porter en arrière » [portarsi dietro] la famille comme un Italien, peut-être plus la famille que la patrie.

Les deux prisonniers travaillent dans une ferme, et ils auront certainement prononcé une ferma, mot en usage dans le jargon de notre émigration, de la France à l’Amérique et à l’Australie [9]. Voici un extrait de la conversation des deux propriétaires : « À propos, comment vont les Italiens ? » (Chaque fermier boer disait fièrement, en parlant des prisonniers de guerre envoyés par les autorités anglaises, « mes Italiens », comme il eût dit « mes vaches primées »).

Et au sujet de leur travail, cette répartie, très vraie, que tous ceux qui les ont vus à l‘œuvre sur cette terre d’Afrique ont entendu répéter : « Dans les vignes toute la journée, à herser, soufrer, irriguer, tailler, les Italiens se révélaient les gens les plus adroits, les plus rapides que Mynheer [Monsieur] Cornélius eût jamais vus ».

La réflexion de Bottai sur la psychologie et la culture françaises vues au miroir de l’Algérie coloniale est la plupart du temps illustrée par un exemple inattendu et cinglant. Revenant sur la suffisance et la morgue des nombreux Français qu’il a côtoyés, il souligne que leur tendance à trancher [en français dans le texte] toute question de manière définitive, à abuser des formules et des phrases toutes faites et à faire preuve d’un encyclopédisme superficiel les a éloignés du doute méthodique cartésien. Le chauvinisme auquel il s’est souvent heurté atténue grandement, précise-t-il, la portée universelle de la civilisation française [10].

Quelques mois plus tard, passant dans le village dénommé « Descartes » en Oranie, il écrit :

4 mars 1946. Descartes. De nombreux noms de villages d’Algérie ont des noms d’illustres Français, anciens et modernes… Mais le plus surprenant m’est apparu l’autre soir, au crépuscule, sur la route du Maroc alors que je revenais en « jeep » d’Oujda. DESCARTES, rien de moins ! en gros caractères. Rien cependant dans ces maisons éparses, entre ces tas de sable et ces pauvres gens en haillons, de géométrique, de clair, de méthodique… Comment s’appellent ces heureux habitants ? Des Cartésiens ? Quel engagement à prendre la vie avec philosophie ? Et ce malheureux « maire » qui doit commencer ses discours sur la lutte contre les moustiques par un préambule de club philosophique.

Bien des années après l’indépendance, l’Algérie coloniale, telle que l’a vue et décrite Bottai, semble souvent une caricature de la francisation superficielle du pays que les Algérois ou les Oranais dits libéraux ne pouvaient guère percevoir. À la fin de son séjour en novembre 1947, il fut envoyé quelque temps dans une petite ville au sud de Saïda, là où commencent les Hauts-Plateaux oranais. Saïda était la « succursale » de la « maison mère » de la Légion à Sidi Bel Abbès.

Au Kreider, on trouve un microcosme colonial que Bottai décrit avec précision et humour. La jeune fille avenante qui se présente à lui en ces termes : « Je suis le corps enseignant du village » ; les deux veuves espagnoles rivales qui tiennent un modeste bar-hôtel. Il y a les clients qui boivent chez la Martinez et ceux qui boivent chez la Gimenez. Comme aux débuts de la colonisation, une vingtaine de légionnaires s’occupent de dix-huit hectares de terre, certains « travaillotent », d’autres passent leur temps en « cuites » et dans l’oisiveté. Bottai souligne que cette méthode de pénétration militaire est totalement dépassée et que Le Kreider symbolise la décadence d’un monde. Les Européens résiduels de ces régions ont perdu toute énergie créatrice et, comme l’a bien vu Germaine Tillion, la plupart ont rejoint les villes du Nord. En 1954, 91 % des Européens habitaient les grandes villes du Nord de l’Algérie.

Un autre aspect de la relation interculturelle franco-italienne : le projet de conquête française dans l’Italie du Nord-Ouest en mai-juillet 1945

Le 19 mai 1946, Giuseppe Bottai fait allusion pour la première fois aux ambitions territoriales françaises sur l’Italie :

On coupe dans la chair vive de l’Italie à Paris. Je prends connaissance avec angoisse des journaux et l’œil court, épouvanté, découvre ce massacre insensé… Soldat de France et Italien en exil, je ressens l’absurdité de cette douleur que la France nous inflige avec ces exigences de rectifications de frontières. Quelques kilomètres carrés, disent-ils. Oui, mais une injustice ressentie plus cruellement parce qu’elle est petite [11].

Les appétits français ne se limitaient pas à quelques arpents de terre. Le 16 juin 1946, Bottai écrit :

Italie-France : guerre ou paix. La guerre en champ ouvert une fois finie devrait être celle d’hier. Il advient au contraire que l’on construit la paix, c’est-à-dire le lendemain, avec les idées d’hier (elles sont telles, ce sont plutôt des haines, des rancœurs, des masturbations nationalistes), c’est-à-dire de la guerre passée, en fonction de la guerre future, du lendemain.

Les « revendications » françaises sur le col de Saint-Bernard, sur Bardonnèche, sur le col de Tende et sur le col du Mont-Cenis font partie de ce calcul « intempestif » [12].

Le 7 juillet 1946, Bottai revient sur la question de Briga et de Tenda, le jour où ces deux localités « passent » à la France. Les enfants de la colonie estivale de la Légion viennent d’arriver. Musique, agitation, désordre. Ces garçons et fillettes lui font penser aux siens et à beaucoup d’autres dont le nom retentit dans ses souvenirs : Peppina, Elvira, Lina, Maria, Memmo, Ricco…

Soudain arrive sur le seuil mon ami Pelaja, un légionnaire calabrais à la peau olivâtre, bon comme le pain de maison sous l’œil exprimant la rancune. Il s’approche de moi, regarde les enfants et crache : « Bâtards ! ». Puis s’adressant à moi : « Pardonnez-moi, caporal, je sais que ce n’est pas bien. Mais je pense aux enfants de Tenda et de Briga, qui aujourd’hui passent à la France. Oui, je les hais ces Français, que j’ai servis, que, peut-être, j’ai aimés [13]. »

Nous ne savons pas si Bottai, lorsqu’il se trouvait en Algérie, a eu vent de l’ampleur du projet français d’annexion du Nord-Ouest de l’Italie en avril-mai 1945. La limite d’occupation française, le 2 mai 1945, s’étendait d’Imperia en Ligurie jusqu’à Courmayeur au Val d’Aoste, des éclaireurs avaient atteint Savone, Rivoli non loin de Turin et Ivrea.

Cette dernière « expédition coloniale » de mai et juin 1945 coïncide avec l’époque de la répression de Sétif. À Paris, l’âme de ce projet insensé était le futur Résident général en Algérie, Jacques Soustelle, qui sera proche des ultras. En revanche, Maurice Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, qui, dès 1958, était persuadé que l’Algérie devait être indépendante, était hostile à ce projet de conquête d’une autre époque [14].

À la mi-juin 1945, les Alliés avaient enfin compris que la question était très sérieuse. Le président Truman écrivit personnellement au général de Gaulle, l’informant que si le général Doyen ne retirait pas immédiatement ses troupes derrière la frontière de 1939, celles-ci cesseraient de recevoir tout ce dont elles avaient besoin, y compris peut-être les rations alimentaires.

Les unités françaises se retirèrent sans qu’une annonce officielle du retrait ne soit diffusée, sans promulgation d’un ordre du jour, discrètement, honteusement en quelque sorte. Les dernières troupes quittèrent le Val d’Aoste le 28 juin 1945, le 1er juillet, Suse, Oulx et Cesena. Le 10 juillet, ce fut le tour de Tende, de Vintimille et de la Riviera italienne.

Le retrait achevé, le commandement militaire allié (AMG ou AMGOT) dépêcha des commissaires régionaux au Piémont et en Ligurie. De strictes instructions leur avaient été données afin d’étouffer l’ensemble de l’incident. Ils semblent avoir réussi. Aucun historien avant Richard Lamb n’y a fait allusion [15].

En associant Giuseppe Bottai et Vittorio Sereni, je n’ignore pas que je peux choquer certains. Le Journal d’Algérie du premier et Les Feuillets d’Algérie du second sont écrits par deux hommes que presque tout opposait, mais il m’est impossible de dissocier leur témoignage. Tous les deux ont mis beaucoup de temps à surmonter leurs réticences. Confrontés à un « récit impossible », à leurs tourments intérieurs, ils ont hésité et publié seulement des fragments de leur passé algérien. Le Journal d’Algérie de Bottai est paru longtemps après sa mort (de son vivant il avait fait paraître une version très expurgée : Legione e il mio nome). Vittorio Sereni a publié un court recueil de poèmes, Diario d’Algeria, en 1947 et, en 1965, a procédé à une nouvelle édition remaniée, incluant Il Male d’Africa (Le Mal d’Algérie). Les confidences sur ses deux années passées, pour l’essentiel, en Algérie paraîtront plus tard. Les pages sur le « mal du barbelé », esquissées en 1945, ont été remaniées par la suite.

C’est seulement en 1964 et 1965, vingt ans après avoir quitté l’Algérie (et le Maroc où il passa les six derniers mois de captivité) que Sereni s’est résolu à faire le bref récit de son séjour dans les camps de concentration d’Algérie et du Maroc.

L’officier Vittorio Sereni avait été rappelé en 1942. Après avoir combattu sur le front oriental, il séjourna quelques semaines à Athènes, revint brièvement en Italie, puis fut envoyé en Sicile en 1943. C’est en 1965 que ses lecteurs apprirent qu’il fut fait prisonnier par les troupes américaines « vers 13 heures trente », le 24 juillet 1943, à Paeco près de Trapani, « la veille de l’écroulement du régime ». Les prisonniers passèrent un long moment dans le stade de Trapani avant d’être embarqués pour Bizerte en Tunisie.

Il débarqua à Bizerte venant de Sicile le 15 août, où il croisa brièvement des Français qui accueillirent les prisonniers avec des huées. Parmi eux, précise Sereni, se trouvaient des « colonels fascistes comme on dit aujourd’hui », mais cela vaut aussi pour ceux de cette époque, souligne-t-il (ce texte est écrit peu après la fin de la guerre d’Algérie.) Sereni ajoute que même en 1943, les Américains n’éprouvaient aucune sympathie à leur égard.

Un navire américain transporta les prisonniers en Algérie, ils passèrent au large de Bône et de Bougie se souvenant qu’un navire avait été envoyé par le fond dans ces parages par l’aviation italienne, entraînant la mort de centaines d’hommes, des hommes comme eux. Arrivés à Oran, ils débarquèrent et gagnèrent, début septembre 1944, sous une pluie battante et dans des voitures à bestiaux, le camp de Chanzy (Sidi Ali Ben Youb) à 32 kilomètres au sud de Sidi Bel Abbès.

Les poèmes algériens de Vittorio Sereni sont nourris de l’épreuve qu’il a connue, des lieux où il a été interné, des déplacements imposés, des camarades qui partageaient son infortune. La précision et la variété de ses souvenirs d’Algérie, qu’ils soient olfactifs, visuels, auditifs… sont étonnantes.

Vittorio Sereni excelle à peindre l’atmosphère qui régnait dans les différents camps d’Algérie où il a vécu : Chanzy, Sidi Chami, Saint-Cloud (Gdyel), Sainte-Barbe du Tlélat (Oued Tlélat), dénommés camps 127, 131, 132. Le 131 faisait fonction d’hôpital pour les prisonniers. Ceux-ci étaient étroitement surveillés par des soldats marocains installés dans des tours érigées aux quatre angles des camps. Personne ne songeait à s’évader ! Pour aller où ?

Contrairement à Giuseppe Bottai, Vittorio Sereni parle très peu de la colonisation française. Toujours enfermés, jouissant seulement de quelques mètres carrés pour la promenade, les prisonniers n’avaient que de rares et lointains contacts avec les populations locales. Les seules qu’ils avaient rencontrées lors de leurs déplacements étaient des Français qui les insultaient lorsqu’ils les apercevaient.

Comme Bottai, c’est en Oranie qu’il a passé l’essentiel de son temps. Son poème, Diario d’Algeria (Journal d’Algérie) est accessible au lecteur français, une édition bilingue des Instruments humains est parue en France en 1991 [16].

Au cours des années qui ont suivi son départ d’Afrique du Nord, l’image de « l’amer fil de fer sans rose » revient à plusieurs reprises dans ses écrits. Un feuillet daté de Sidi Chami, novembre 1944, mais sûrement réélaboré plus tard, évoque les jours et les nuits passés au camp 131 sous la protection de ce fil amer. Il rappelle à plusieurs reprises que les prisonniers anglais l’appelaient « la fièvre du barbelé » (febbre del reticolato). Cette fièvre demeura vivante dans son souvenir alors que l’ancien prisonnier savait que le camp n’existait plus.

Le dernier texte du Taccuino d’Algeria (Feuillets algériens), s’intitule Male del Reticolato, avec la mention 1945. Il a probablement été remanié ou complété ultérieurement. Sereni donne une idée de ce que fut ce « mal des barbelés » dans les camps, « lieux d’exil et d’attente » où les prisonniers avaient l’habitude chaque jour de fouler quelques mètres carrés.

Dans ce fragment, Vittorio Sereni écrit :

Già un male si è insinuato in questi versi. Lo chiamerò male del reticolato, seppure non sia il caso di riccorrere a un termine che vada o venga oltre o da oltre il filo spinato.

On peut tenter une traduction :

Oui, un mal s'est blotti dans ces vers. Je l'appellerai le mal du barbelé, quoiqu'il ne soit pas le cas de recourir à un mot qui aille au-delà ou qui vienne d'au-delà du barbelé.

On verra dans les textes qui suivent comment le mal du barbelé s’est « insinué » dans les vers de Sereni.

Sereni souligne l’importance d’avoir vu, écouté et vécu un événement pour écrire des poèmes à leur propos. Ce qu’il écrivait en 1965 dans une interview qu’il avait accordée à Franco Briocchi met en relief combien les témoignages oculaires revêtent une importance essentielle à ses yeux. C’est la raison pour laquelle je suis très sensible au propos de Vittorio Sereni :

Il est clair, et je le répète toujours, que je suis un écrivain qui part d’une base autobiographique. En général, si j’ai vu, écouté, vécu, par expérience directe, quelque chose, il y a des chances pour que cela puisse donner des fruits de poésie, disons-le ainsi. Si ce quelque chose je ne l’ai pas vécu dans son expérience directe, immédiate, dans son occasion autobiographique, après l’avoir constaté, perçu à travers mes sens et mon émotivité, il est très difficile que je puisse écrire sur lui. Tenez, par exemple : le Vietnam. Il est clair et même trop évident que sur la question du Vietnam, nous ne sommes pas d’accord avec les Américains. Mais je crois que je ne pourrais jamais écrire un poème sur le Vietnam, il faudrait que je m’y trouve plongé et que j’entende, que je voie [17].

On trouvera ci-dessous quelques-uns des poèmes du prisonnier en Algérie Vittorio Sereni insérés dans le recueil Les instruments humains, précédé de Journal d’Algérie.

Quelque part en Algérie écrit en langue française dans le texte original éclate, insolite, soulignant l’isolement de l’exilé qui se trouve en un lieu indéfini, éloigné de toute terre connue. La silhouette de la sentinelle est présentée, par dérision, comme un fantôme :

Souvent par des sentiers tortueux

Quelque part en Algérie

Incertain du lieu que mord le vent,

ta pluie, ton soleil

en un seul point

Parmi les ronces amères du plus amer fil

de fer, épine sans rose…

mais un an est déjà passé,

à peine un rêve :

c’est soumis que nous l’évoquons tous.

Rit un clair fantôme

là où était la sentinelle

et la colline

se voile dans nos esprits

absents, déserte, immémoriale [18].

Les vers que Vittorio Sereni a écrits longtemps après son retour en Italie montrent que l’Algérie l’a obsédé pendant de longues années. Ces convulsions de la mémoire, ces nœuds si difficiles à dénouer sont exprimés dans une langue qui touche juste : Il Male d’Africa (extrait), A Giansiro che va in Algeria (À Giansiro qui va en Algérie), 1958.

… nous nous arrêtâmes et ce fut,

calcinée dans le verbe

espérer dans le verbe désirer,

Casablanca,

Ensuite ?

J’ai vu des hommes aux membres

Tordus – ô bidonville ! –

Des burnous se gonfler sous l’ouragan,

D’autres pétales s’illuminer…

Ce bavardage, élan ou fuite je ne sais,

vieux de dix ans ou plus,

d’un voyage parmi tant d’autres… tes yeux s’inquiètent

et de l’Algérie aucune nouvelle.

Je réponds : – Non, aucune. Ou juste quelque nœuds

convulsifs de mémoire : un jour jamais fini, toujours

sur son déclin – et dépenaillé, pieds nus

sur la croupe d’un baudet, mais avec le casque

D’Afrique encore sur la tête

un prisonnier comme moi

bientôt hors de vue derrière la colline.

Tout ce qui restait de l’Empire…

Toi, apporte-moi des nouvelles d’Algérie,

crié-je presque à mon tour, de tout ce qui

de nous franchit les barbelés,

dis-moi que ce ne furent pas seulement

fantômes que suscitait la touffeur,

de nous toujours en retard sur la guerre

mais toujours aux abords

d’une guerre vraiment nôtre… si tout

ce qu’engendra notre fièvre d’alors

n’est que massacre torture prison

ou peuple qui saintement tue.

Voilà ce que j’avais à dire

ce nœud à délier

dans un dernier sursaut de jeunesse

ce morceau à cracher,

mais à toi bonne chance et bon voyage

gargouille gargouille le faitout familial [19].

Le poème qui suit a été revu, remanié à diverses reprises. Le souvenir de l’humiliation ressentie lors de la détention de Sereni en Algérie est souligné par la répétition lancinante, en langue française, de l’insulte entendue mainte fois.

Pleut sur la mémoire, sale macaroni,

le tapage de l’antienne injurieuse

mais démembrée, envolée loin de son sens

telle que peut-être

un après-midi durant elle put s’écouler

vivre comme rythme et parlote d’amour

dans une chambre d’Oran sur l’entrelacs

d’un couple essoufflé, d’une copulation

négro-française

franco-américaine

occupée à autre chose

– nous autres en haillons là-dehors sur les quais et

sale macaroni la pluie

sale macaroni les feuilles

sale macaroni les navires dans le port

sale macaroni de mon amour

la guerre partie ailleurs.

Conclusion

Les témoignages de Giuseppe Bottai et de Vittorio Sereni offrent au lecteur un échantillon de ce que furent certains rapports interculturels pendant et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les conflits meurtriers ne mettent plus en présence les adversaires, la nature des bombardements, l’action des drones et autres engins de mort massifs annulent en quelque sorte l’idée de relation interculturelle. Subsistent des ressentiments profonds et un désir de vengeance infini où le désir de connaître l’Autre disparaît.

La perspective historique permet d’éclairer certains aspects négligés et ouvre peut-être des horizons nouveaux à la réflexion. Dans un travail en cours, j’ai repéré deux situations dans lesquelles la connaissance mutuelle d’Algériens et de Français, sous la colonisation, était exceptionnelle. Dans les deux cas, les Européens connaissaient la langue arabe et vivaient en immersion dans la communauté algérienne. L’un d’eux était colonel arabisant grand admirateur de la civilisation algérienne passée, l’autre avait passé son enfance dans un petit village proche de Sétif. Il partageait ses jeux et ses promenades uniquement avec les petits Algériens d’El-Hassi, ses parents étant les seuls Français à vivre dans ce village. Dans les deux cas, les connaissances de la société et de l’histoire algériennes qu’avaient acquises l’adulte et l’enfant sont stupéfiantes et ont donné naissance à des relations interculturelles d’une profondeur et d’une sincérité qu’on ne trouve jamais chez les voyageurs les plus ouverts ou chez les universitaires de bonne volonté [20].

Douvres le 22 août 2014

Maurice Mauviel

Communication au colloque international « Cognition sociale, formes d’expression et interculturalité » 26,27, 28, 29 octobre 2014, université de Sfax (Tunisie)

publié dans Le Lien numéro 66

Notes :

- Giuseppe Bottai, Diario 1944-1948, a cura di Giordano Bruno Guerri, Biblioteca Universale Rizzoli, 1982, réédité en 1989, 1991 et 2002. En 1952, Bottai avait publié un journal algérien expurgé intitulé Legione è il mio nome. ↩

- Giuseppe Bottai, Diario 1944-1948, a cura di Giordano Guerri, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1992 (édition originale, 1982), p. 175-176, traduit par l’auteur. ↩

- Les propos sont rapportés en langue française. ↩

- P. 244-245. ↩

- P. 322-323. ↩

- P. 209 et 201 ↩

- P. 292. ↩

- P. 312. ↩

- Italien cascina (ferme). ↩

- 5 décembre 1945, p. 217-218. ↩

- P. 350. ↩

- P. 397. ↩

- P. 411. Pelaja s’exprime en langue française. ↩

- Voir Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, tome 1, Paris, Fayard, 1994. ↩

- Richard Lamb, War in Italy 1943-1945, A Brutal Story, New York, Da Capo Press 1996 (première édition, New York, St Martin’s Press, 1994). ↩

- Vittorio Sereni, Les instruments humains précédé de Journal d’Algérie, édition bilingue, traduit de l’italien par Philippe Renard et Bernard Simeone, préface de Bernard Simeone, postface de Philippe Renard, Paris, Verdier, coll. « Terra d’altri » dirigée par Martin Rueff, 1991 (édition originale, Gli strumenti umani, Diario d’Algeria, Arnaldo Mondadori, 1986, les poèmes algériens du recueil sont parus en 1947). ↩

- Interview à Franco Briocchi, 1965, cité par Philippe Bernard, postface à l’édition française bilingue, op. cit., p. 263. ↩

- Sidi-Chami, novembre 1944 ↩

- Op. cit., p. 85-87. ↩

- Il s’agit de Corneille Trumelet et d’Albert Lentin. Ce dernier a exercé toute sa vie la profession de professeur de langue arabe, notamment à Constantine où il a vécu longtemps, apprécié de la communauté algérienne. Il est aujourd’hui tombé dans l’oubli et ses écrits sont très difficiles à trouver. Albert Lentin est souvent confondu avec l’un de ses deux fils, Albert-Paul, qui fut un militant du mouvement anti-impérialiste. Ce dernier est l’auteur de L’Algérie des colonels. ↩

Le-Lien-76.pdf

Le-Lien-76.pdf