MAX MARCHAND, DE MOULOUD FERAOUN

ET DE LEURS COMPAGNONS

Être peintre en Algérie : 1950-1970

La période étudiée débute quatre ans avant le déclenchement par les Algériens de la lutte armée pour l’indépendance et va jusqu’au premier tiers de la présidence de Houari Boumédiène dans un « carcan néo-fasciste » selon la qualification de Hocine Aït Ahmed.

De quels peintres s’agit-il ?

Quand les Français débarquent à Alger le 14 juin 1830, la peinture figurative telle que nous la concevions ne se pratiquait pas. La représentation humaine et celle de la nature étant considérées comme une pratique impie. L’art émane de la science des nombres et des tracés régulateurs. D’innombrables combinaisons géométriques et l’harmonie des couleurs donnent ce graphisme stylisé d’entrelacs que sont les arabesques, et la calligraphie manifeste la parole divine. L’art berbéro-hispano-mauresque par son abstraction s’oppose à la conception occidentale.

Le « Corps des peintres officiels de la Marine et de l’Armée » fait partie de l’expédition, les stratèges ne disposant pas encore de la photographie. Très rapidement, des peintres dits « orientalistes » arrivent de France, mais aussi de toute l’Europe et même des États-Unis, ils composent des scènes au service de l’expansion coloniale, batailles, chasses, fantasias et, dans un univers fantasmé, des odalisques au harem, des établissements de bains, donnant souvent une image lascive de la femme arabe.

Certains artistes échappent aux poncifs. À notre colloque de 2005 à La Rochelle, ville natale d’Eugène Fromentin, je montrais l’intelligence et la pudeur du peintre-écrivain [1]. Eugène Delacroix, le premier, n’intégra pas simplement des personnages dans un décor, mais les présenta comme témoins de leur temps. Au retour d’un voyage de six mois, accompagnant une mission diplomatique au Maroc, il fit une escale d’une semaine à Alger et put voir des femmes dans leur appartement. C’était en juin 1832, deuxième année d’occupation, et un an après sa réalisation en 1831 de « La liberté guidant le peuple », écho des journées révolutionnaires de juillet 1830. Delacroix note dans ses Souvenirs :

Des mosquées détruites, des cimetières éventrés, des tombes profanées, des fontaines asséchées par incurie, des palais stupidement ouverts à la lumière et à la chaleur. Il était réservé aux Européens de détruire à Alger et comme à plaisir tout ce qu’il a été possible de la distribution et de l’ornement des maisons mauresques. Il semblerait qu’avec nos fracs et nos casquettes, nous allions introduire sur la terre d’Afrique un autre climat et de nouvelles conditions d’existence.

« Femmes d’Alger dans leur appartement » est l’œuvre de cette époque la plus observée et la plus analysée de 1834 à nos jours. Après Cézanne, Seurat, Signac, Matisse, Beckmann, le peintre de Guernica réalisera une vingtaine de toiles et de dessins, variations autour de « Femmes d’Alger » qui furent exposés et confrontés avec toutes les œuvres de Delacroix sur ce thème dans la Grande Galerie du Louvre en 2008. Dans son recueil Femmes d’Alger dans leur appartement, l’académicienne Assia Djebar note : « À son retour à Paris, le peintre travaillera deux ans sur l’image de son souvenir qui, bien que documenté et étayé d’objets locaux, tangue d’une sourde et informulée incertitude ». Maurice Amara, spécialiste de Delacroix, donna pour titre à son étude de 2008 sur les « Femmes d’Alger dans leur appartement » : Eugène Delacroix : Le cri d’Alger.

Huile sur toile, 180x229 cm. Paris. Musée du Louvre

Des verticales escortent la méridienne vers l’axe du narguilé.

Des obliques drainent le regard vers le lieu géométrique de la composition,

là où l’artiste a installé, aux pieds de deux femmes, une des clés de cette œuvre.

En 2003, pour Al Djazaïr, l’année de l’Algérie en France, l’Institut du monde arabe organisait une vaste exposition « De Delacroix à Renoir, l’Algérie des peintres » et réalisait un important catalogue, mais c’était à croire qu’après Renoir, il n’y eût plus d’activités picturales en Algérie pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Cette occultation fut partiellement compensée, cette même année de l’Algérie en France, par les Éditions Edif 2000 et Paris-Méditerranée avec la publication de Visages d’Algérie – Regards sur l’Art de Jean Sénac, documents réunis par Hamid Nacer-Khodja, préface de Guy Dugas. La diffusion des deux ouvrages n’étant pas comparable.

Si l’on doit établir des différences dans la peinture entre les collections d’amateur et la reconnaissance internationale, comment oublier Jean-Michel Atlan, présent sur les cimaises des plus grands musées du monde. Né à Constantine en 1913, il n’oubliera jamais la force et la beauté de l’antique Cirta et des gens du Constantinois.

Pour Abdallah Benanteur : « Atlan a été le premier dans le contexte maghrébin à poser le problème des racines. »

Les peintres français continuent à produire, essentiellement pour une clientèle bourgeoise française. Les structures s’y prêtaient, ainsi, la Villa Abd-el-Tif, institution qui se voulait équivalente à la Villa Médicis ou à la Casa Velasquez, proposait aux jeunes artistes métropolitains de se présenter au concours afin d’obtenir une bourse pour un séjour de deux années en Algérie. Pierre Parsus, Abd-el-Tif 1952, confie : « Il est important de noter que les Arabes ne lisent pas la peinture. Du moins dans le peuple à ce moment. Mais pour eux, la photo et la peinture sont des opérations magiques. »

Nous ne sommes plus en 1830 mais en 1952, Pierre Parsus, comme beaucoup, n’a pas pris ou n’a pas souhaité prendre connaissance de l’évolution des indigènes. Cependant la braise couve, des Arabes et des Berbères vont s’engager dans la lutte armée ; quelques-uns choisiront une autre forme de libération de l’homme : la peinture.

Le Grand Prix artistique de l’Algérie, fondé en 1922, à l’exception du peintre miniaturiste Mohammed Racim, lauréat en 1934, n’a jamais été décerné à un Algérien avant 1958, c’était Hacène Bénaboura, et en 1960, Mohamed Bouzid.

La seconde guerre mondiale, à partir du débarquement des Alliés, fit qu’Alger devint la capitale de la France Libre, réunissant écrivains et artistes autour d’Edmond Charlot en son temple de la liberté, « Les Vraies Richesses », puis en sa galerie « Comte-Tinchant ». Pour Jules Roy, « La bande à Charlot devint l’École d’Alger ». Durant les années 1954-1962, Charlot mena un vrai combat pour faire connaître les peintres algériens, aussi l’OAS plastiquera deux fois « Les Vraies Richesses ». Dans le monde littéraire, une pensée émerge pour affirmer que le rôle des peintres, au même titre que celui des écrivains, est prépondérant dans la formation d’une jeune classe politique pour une prise de conscience algérienne.

Retenons Albert Camus et Jean Sénac.

Albert Camus donne des critiques d’art et rédige de longues notices pour les catalogues d’expositions. Lié à René-Jean Clot, Gabriel Audisio, il est ami de nombreux peintres libérés de la tutelle de l’école des Beaux-Arts, de l’académisme et de l’orientalisme, comme Jean de Maisonseul, également urbaniste et architecte, dont le docteur Jean-Pierre Bénisti nous parlera sans oublier son père, Louis Bénisti, et aussi, René Sintès, du groupe des sept, disparu à vingt-neuf ans, enlevé à son domicile par un commando, probablement de l’OAS.

Sauveur Galliéro, son condisciple au lycée Bugeaud, c’est le personnage de Meursault de L’Étranger.

D’un bloc à l’autre, la lumière saute et s’étale en pans divers – profonds – et passe sous la mer obéissante et toute découpée en facettes souriantes et gaies.

Camus signa une préface remarquée au catalogue de l’exposition Galliéro à Paris en 1945 :

Galliéro s’est jeté dans la peinture comme on se jette à la mer : tout jeune, avec force et embarras, une grande soif et la science de l’instinct. Il a peint avec n’importe quoi, du crayon, du charbon, de l’huile, de l’essence ; sur n’importe quoi, du bois, du papier, de la toile. Il a peint avec rage tout ce qu’il voyait : des hommes, des cafés, la mer, une maison. Il a peint en vert et jaune, prodigieusement. Il a peint avec la force de sa nature, chargeant de matière des toiles qui vous communiquaient une odeur épaisse d’humanité élémentaire.

Depuis, il a voyagé, il a appris l’économie. Il peint moins, regardant mieux. Mais sous le dessin simplifié, les tons plus étudiés, la force de la vie est demeurée. Et, finalement, malgré tout ce que Galliéro a appris ou apprendra, c’est elle qui fait le prix de cette peinture, son émotion et sa chair. Dans un Paris intoxiqué d’abstractions, de théories et de nouvelles philosophies, cette jeunesse passionnée, cette chaleureuse simplicité apportent un vent nouveau, chargé de sel et de violence qui fera peut-être réfléchir.

Quant au poète Jean Sénac, la guerre aura tué une amitié profonde d’une dizaine d’années, le liant au Prix Nobel qui l’appelait « su hijo, son fils ». Grand découvreur de talents, critique d’art, Orlando Pelayo lui révélera les rapports étroits qui peuvent exister entre la poésie et la peinture ; il crée la poépeinterie et de nombreux mouvements, « Le cercle littéraire et artistique Lélian », « Le groupe du Môle ». De sa rencontre avec Sauveur Galliéro naîtra une autre amitié de dix-huit années. Il dira : « [Sauveur Galliéro] a le courage de vivre avec les Arabes, de les aimer, de les servir contre les préjugés, les moqueries, les haines inconscientes des “braves gens” de ce pays ». Le jeune poète veut « écarter le dangereux orientalisme de parade », il estime que « la peinture abstraite peut être révolutionnaire ». Les sept numéros de sa revue Soleil, 1950-1952, et l’unique numéro de Terrasses, 1953, seront ouverts à de nombreux artistes : André Acquart, Baya, Sauveur Galliéro, Abdelkader Guermaz, Georges Le Poitevin, Jean de Maisonseul, Antoine Martinez, Louis Nallard, Orlando Pelayo, Bachir Yelles. Quelques années plus tard, le poète de la liberté s’exclamera : « Je salue donc encore et je signe d’un soleil », mais ce soleil se couchera dans la nuit de Boumédiène, Sénac sera le Lorca algérien.

Lors de notre colloque du 3 décembre 2010, en présentant la revue littéraire et artistique Simoun[2], 1952-1961, je signalais la collaboration, autour de Jean-Michel Guirao, de Charles Brouty (l’illustrateur de Jours de Kabylie de Mouloud Feraoun), Sauveur Galliéro, Jean Launoy, Orlando Pelayo, Abdallah Benanteur, illustrateur des poèmes de Jean Sénac Matinale de mon peuple publiés dans le numéro 2. Le recueil sera préfacé ultérieurement par Mostafa Lacheraf, qui considérait Simoun comme « l’organe d’une prise de conscience culturelle visant à la libération de l’homme algérien colonisé ».

L’homme algérien colonisé allait devenir peintre et ne serait plus sujet de la peinture européenne, comme on peut le voir avec l’affiche du 33e salon de la Société des artistes algériens et orientalistes en 1932. Cent vingt-cinq artistes y présentèrent quatre cent vingt œuvres.

Salle des Colons, Maison de l’Agriculture, Boulevard Baudin, Alger

Entre 1950 et 1970 on compte une centaine de peintres ayant travaillé en Algérie, dont quarante-cinq environ venus de Métropole, pour un ou des séjours plus ou moins longs, quarante Français nés en Algérie, une quinzaine d’indigènes devenus FSNA, Français de souche nord-africaine, plus quelques Italiens et des Espagnols ayant fuit le franquisme.

Des galeristes courageux feront connaître ces jeunes artistes tentés par l’aventure parisienne : à Alger, « L’Art de France », « Colin », « Le Nombre d’Or », « Le Minaret », « Pasteur-Romanet » avec Renée et Jean Schieffer ; à Oran, « Colline ».

Le Centre culturel français sous la nouvelle direction de l’inspecteur général de l’Éducation nationale Jean Pénard, grand admirateur de Louis Bénisti, intensifie dans les années 70 ses actions vers la peinture et présente de nombreuses rétrospectives : Jean de Maisonseul, Sauveur Galliéro, Reski Zérarti.

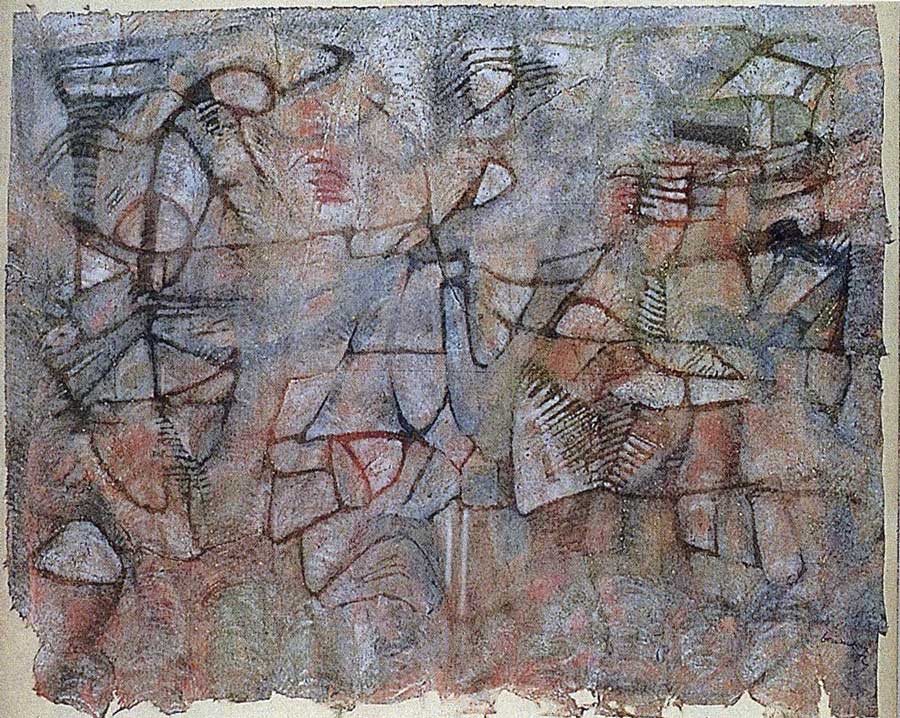

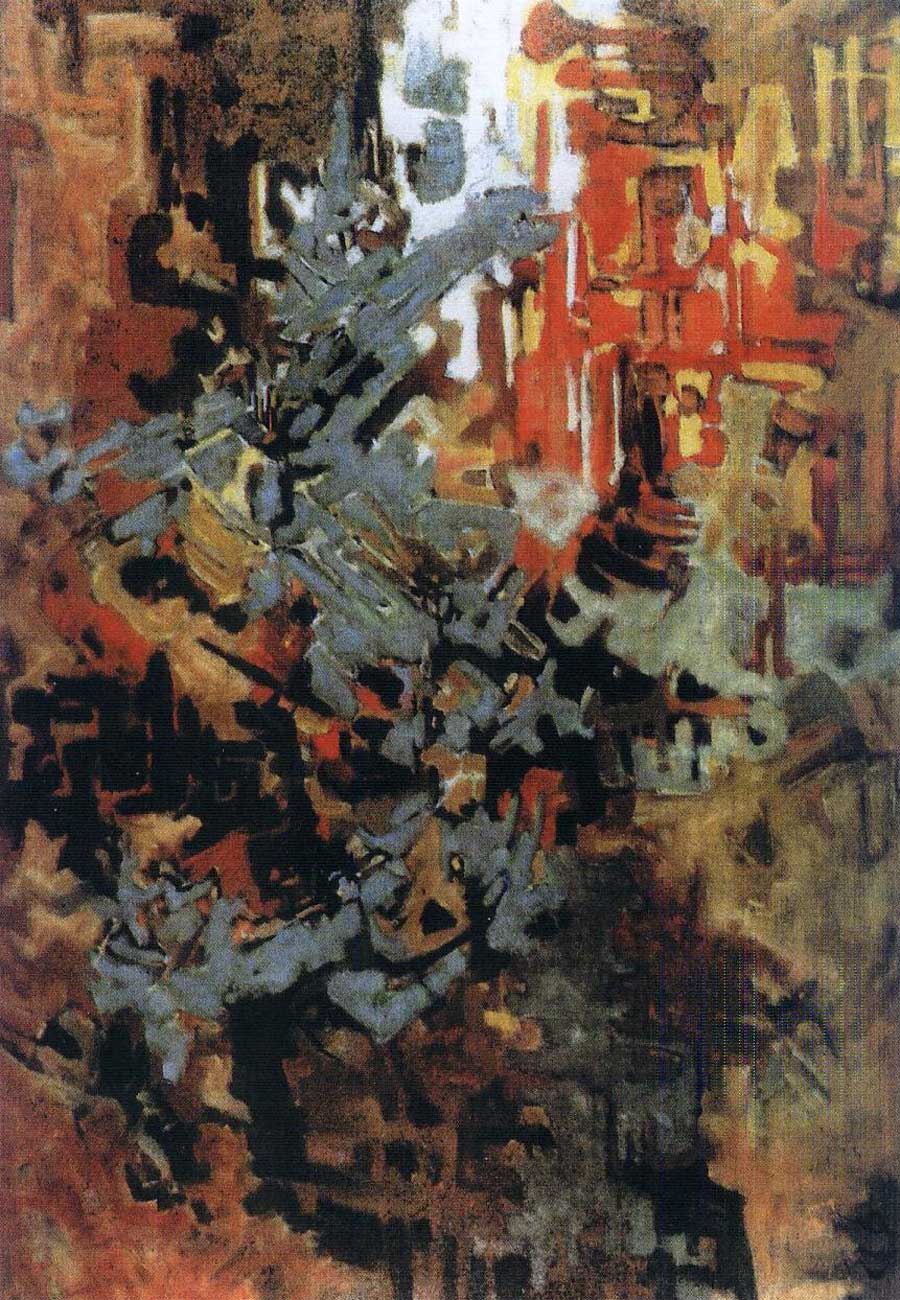

L’art doit se mettre au service du peuple et de la révolution, M’Hamed Issiakhem ; Mohamed Aksouh ; le « Groupe des Aouchémites » de Blida avec Mustapha Akmoun ; Denis Martinez dont nous entretiendra Ali Silem ; « Les peintres du signe » définis ainsi par Jean Sénac, dont Mohammed Khadda. Au colloque de Belfort, le 16 mars 2013, nous fûmes reçus par Robert Belot, adjoint au maire, délégué à la culture, qui nous entretint de l’art de Khadda. La ville de Belfort lui rendait hommage par une rétrospective sur le thème de sa toile « Les casbahs ne s’assiègent pas ».

[Il s’agit du commandant Si Lakhdar, chef militaire de la wilaya 4, Algérois, mortellement blessé à la bataille de la cote 508 dans le Djebel-Belgroune, près de Masqueray, le 5 mars 1958]

Musée national des Beaux-Arts d’Alger

Pour Robert Belot : « Les toiles des peintres algériens qui furent exposées pour la première fois à Paris, en 1955, témoignent de la naissance d’un nouveau courant artistique, l’abstraction algérienne, puisant sa source dans la réappropriation et l’actualisation des signes issus de l’arabesque et de la calligraphie. » Et Étienne Butzbach, maire de Belfort, précise dans la préface du catalogue : « Je voulais une exposition qui nous aide à décoloniser notre regard. »

Musée national des Beaux-Arts d’Alger

Être peintre en Algérie : 1950-1970, c’est aussi Henri Caillet, Ange Diaz-Ojeda, Augustin Ferrando, Jean Simian, Raoul Tarrou (c’est dans La Peste Jean Tarrou, voisin et ami du docteur Rieux), le temps imparti ne nous permet pas de vous évoquer tous, mais, tous, vous avez impulsé la volonté de création à de nouvelles générations d’artistes et lancé la peinture algérienne dans la grande aventure de la peinture mondiale. Peut-être héritiers d’Eugène Delacroix, comme Houria Niati, née en 1948 à Khemis Miliana, emprisonnée à douze ans pour avoir dessiné des slogans anti-français sur des murs et qui reprit dans le panneau central de sa série de cinq peintures No to torture, 1982-1983, la scène « Femmes d’Alger dans leur appartement ».

Œuvre présentée à Lyon en 2003 pour l’exposition « Nouvelles Shéhérazades ». Reflet de souffrances personnelles et témoignage de reconnaissance aux « Femmes d’Alger » de Delacroix ainsi qu’aux femmes algériennes dans la lutte pour l’Indépendance.

Michel Lambart

communication lors du colloque « Être peintre en Algérie : 1950-1970 », le 14 mars 2014

Texte paru en 2015 dans Le Lien numéro 66

Notes :

- « Eugène Fromentin, peintre-écrivain, de La Rochelle à la révélation de l’Algérie », Le Lien 54, février 2009. ↩

- « Une revue littéraire et artistique, Simoun, 1952-1961 : des écrivains français et algériens durant la guerre d’Algérie », Le Lien 58, avril 2011. ↩

- Catalogue Hommage au peintre Mohammed Khadda (1930-1991). Disponible au musée de Belfort-Éditions Snoeck ou www.snoeckpublishers.be. ↩

Le-Lien-76.pdf

Le-Lien-76.pdf